Auditionnée la semaine dernière par le groupe chasse à l’Assemblée Nationale, Charlotte de Fougères, entrepreneure engagée dans la structuration de la filière gibier, a défendu une idée simple : la venaison peut contribuer à la souveraineté alimentaire, à condition de former, de clarifier et de structurer une filière encore entravée par des règles parfois rigides. À la tête de C2F Concept, première entreprise à impact dédiée à la filière gibier, elle accompagne depuis plusieurs années des projets publics et privés autour de la traçabilité, de la mise en marché et de la montée en compétences. Elle pilote également le développement opérationnel de la démarche Gibier pour tous, initiée par la Fédération départementale des chasseurs du Cher.

Dans le même temps, l’entrepreneure revient sur un épisode plus sensible : la naissance d’Artemis Gibier, pionnière de la traçabilité numérique du gibier, puis l’arrivée d’une solution publique gratuite, Zacharie, bâtie sur une partie des mêmes principes. Où en est-elle aujourd’hui, et que prépare-t-elle pour les chasseurs et l’ensemble de la filière ?

BSL — Charlotte, vous sortez d’une audition à l’Assemblée nationale. Quel était l’objectif, et quels messages avez-vous voulu porter ?

CF :Je tenais à ramener le débat au concret, à ce que l’on observe réellement sur le terrain, plutôt qu’à des positions de principe. J’ai d’abord rappelé que la venaison pouvait jouer un rôle crédible dans la souveraineté alimentaire, précisément parce qu’elle s’ancre dans nos territoires. J’ai ensuite posé une question de santé publique, presque politique : souhaite-t-on continuer à laisser s’installer un modèle alimentaire ultra-transformé, qui nourrit l’obésité et les maladies chroniques, ou préfère-t-on accompagner des filières locales, traçables et qualitatives, qui redonnent du sens à l’alimentation des Français ?

Enfin, j’ai insisté sur trois leviers : former et faire monter en compétence les acteurs professionnels, assouplir certains cadres devenus trop rigides pour être praticables, et doter la filière d’une représentation solide, capable de porter une vision d’ensemble.

BSL — Revenons à votre parcours. Qu’est-ce qui vous a conduite à créer une entreprise autour du gibier et de la traçabilité ?

CF : Je suis à la croisée de deux chemins : un parcours cynégétique et un parcours d’entrepreneur rural. C’était ma troisième entreprise, et je les ai toutes fondées dans les campagnes, avec cette idée presque obsessionnelle de créer de l’emploi là où il est le plus fragile.

Ce qui m’a mise en mouvement, au départ, c’est une incompréhension : nous disposons de la ressource sur le territoire national, et pourtant la filière gibier peine à se déployer. En examinant les causes, j’ai compris qu’un verrou majeur était la traçabilité, cette continuité entre la forêt et l’assiette. Et quand j’ai découvert que l’outil de base restait une fiche papier carbone, en plusieurs exemplaires, je me suis dit qu’il fallait moderniser sans dénaturer.

BSL — Artemis Gibier, c’était quoi, si vous deviez le résumer simplement ?

CF : C’était une passerelle. D’un côté les chasseurs, de l’autre les professionnels, ateliers de traitement, bouchers, restaurateurs. Et au cœur, la dématérialisation de la traçabilité du gibier, notamment tout ce qui relève de l’examen initial, pour fiabiliser, simplifier et sécuriser les pratiques.

BSL — À quel moment l’État est-il entré dans l’histoire ?

CF : Lorsque j’ai présenté ces travaux, on m’a encouragée à rencontrer la Direction générale de l’alimentation. J’y suis allée avec un esprit de contribution, presque de service, parce que je crois aux projets qui produisent un bénéfice collectif.

Les premiers échanges ont été très positifs. Puis les mois ont passé, avec cette question récurrente : appel d’offres ou non. Artemis avait été pensé pour être interopérable, pour s’articuler avec l’écosystème plutôt que de s’y substituer. Et puis, un jour, on m’a annoncé qu’il n’y aurait pas d’appel d’offres, mais la création d’une start-up d’État.

BSL — Comment avez-vous compris ce basculement ?

CF : Au début, j’ai essayé de comprendre, de trouver ma place, d’imaginer comment mettre à profit l’expérience accumulée. Puis j’ai saisi que cette construction se ferait sans moi. Le fait d’être une actrice privée devenait, dans certains échanges, un argument commode pour repousser la collaboration. À partir de là, l’administration a constitué son équipe, recruté, structuré un projet, et Zacharie a pris forme.

BSL — Vous parlez d’un concept « repris » par l’État. Vous assumez ce terme ?

CF : Je ne vais pas feindre l’indifférence : se voir dépossédée d’un travail pionnier est toujours rude. Nous avons ouvert un chemin, et nos travaux ont indéniablement nourri une réflexion publique. Cela dit, il serait faux de laisser penser que le dialogue s’est arrêté là. Aujourd’hui encore, nous continuons à travailler de manière très concrète et très technique avec l’administration, notamment sur les sujets d’APIsation de Zacharie.

Plusieurs propositions que nous avons formulées ont été prises en compte, y compris dans le cadre de projets portés par mes clients, comme celui de Chambord. Il y a donc de l’écoute et une volonté de faire évoluer l’outil dans le sens des usages réels du terrain. Ce qui peut parfois agacer, c’est que ce travail relève d’un niveau d’expertise équivalent à celui d’un cabinet de conseil senior, sans que la question de la reconnaissance ou de la contrepartie ne soit réellement posée. Mais je préfère retenir le fait que le dialogue existe et qu’il permet, malgré tout, de faire avancer la filière.

BSL — Vous évoquez des « légèretés » permises à la solution publique. Qu’entendez-vous par là ?

CF : Je parle de simplifications administratives que seul l’État peut s’autoriser. Sur la fiche d’examen initial, certaines informations sont explicitement demandées. Dans Zacharie, certaines rubriques sont allégées. Par exemple, on peut renseigner l’heure du premier prélèvement de la journée, puis la dernière heure d’éviscération. Cela peut lisser des réalités différentes lorsqu’on prélève plusieurs animaux. Ce type d’ajustement, si je l’avais porté seule, on m’aurait immédiatement opposé le cadre. Quand c’est un outil public, les lignes peuvent bouger plus vite.

BSL — Pouvez-vous rappeler le circuit légal classique du gibier après la chasse ?

CF : Un responsable de chasse prélève des animaux, ils sont éviscérés, cédés entiers sous peau, et l’examen initial est réalisé. Ensuite, deux voies principales.

Soit la carcasse part vers un atelier de traitement du gibier, avec contrôle vétérinaire, découpe, transformation et commercialisation. Soit elle est vendue à un commerce de détail dans un périmètre encadré autour du lieu de chasse. Dans ce second cas, le professionnel peut vendre au consommateur final, mais ne peut pas commercialiser comme un atelier. Tout est très normé et souvent mal compris. D’où l’importance d’une filière qui forme, accompagne et sécurise.

BSL — Artemis ne se limitait pas à la traçabilité. Il y avait aussi un volet transaction?

CF : Parce que la traçabilité ne suffit pas si l’économie ne tient pas. Artemis permettait de documenter la transaction, de créer une trace et de sécuriser les paiements. Certains chasseurs se plaignaient de ne pas être réglés. La plateforme offrait un cadre plus protecteur.

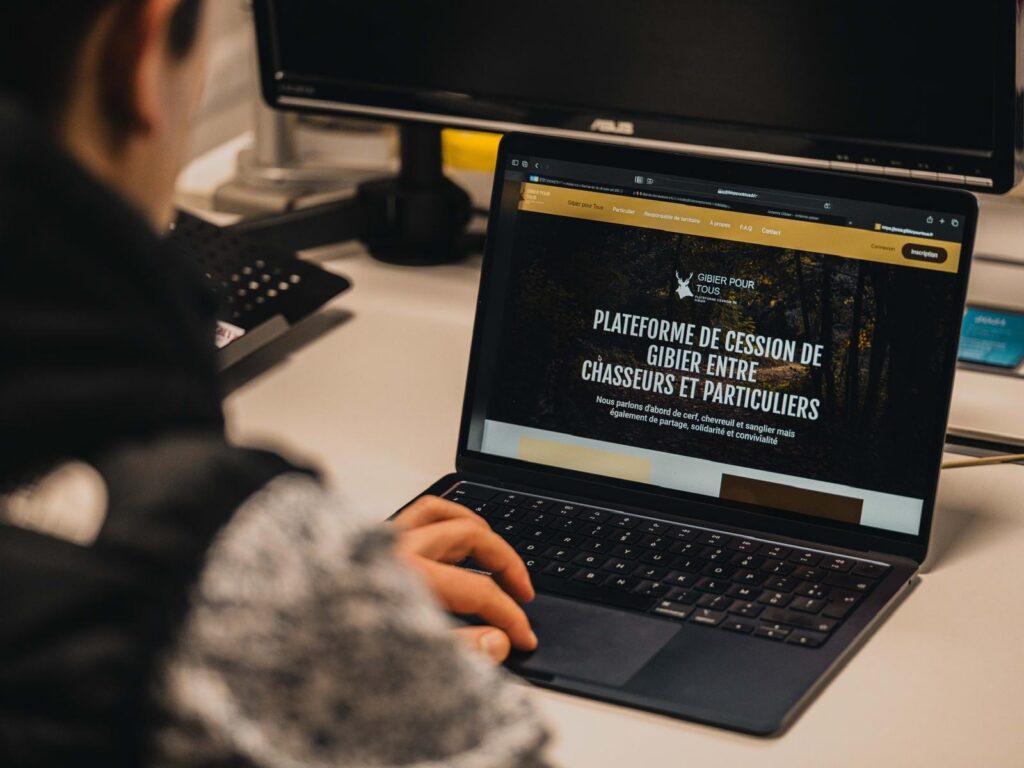

BSL — C’est aussi ce chemin qui vous mène à Gibier pour tous. Quelle est l’idée fondatrice ?

CF : L’accessibilité. Gibier pour tous permet à un chasseur de céder un gibier à un particulier pour une consommation personnelle et familiale, entier sous peau et éviscéré. Dans ce cadre, l’examen initial est recommandé mais non obligatoire. L’objectif est d’ouvrir la venaison à des familles qui n’ont pas toujours accès à une viande de qualité et de recréer du lien rural entre chasseurs et non-chasseurs.

BSL — Où en êtes-vous aujourd’hui, en quelques chiffres ?

CF : Environ 7 000 personnes inscrites, près de 10 000 demandes en attente, et une présence dans 9 départements.

BSL — Quel regard portez-vous sur le label Gibier de France ?

CF : C’est une étape utile, parce qu’il apporte de la lisibilité, notamment face aux importations. Il permet aux restaurateurs et aux consommateurs de se poser la question de l’origine. C’est aussi une reconnaissance du travail d’acteurs souvent artisanaux, exigeants et ancrés dans les territoires. Des ponts sont possibles avec Gibier pour tous.

BSL — Vous accompagnez désormais des porteurs de projets. Pourquoi ce virage ?

CF : Parce que beaucoup renoncent face à la complexité réglementaire et économique. J’ai une vision transversale de la filière, de l’amont à l’aval. Nous accompagnons donc des projets sur le cadrage réglementaire, le montage économique, la création d’ateliers ou de restaurants spécialisés.

BSL — Vous avez déjà des missions concrètes ?

CF : Oui, notamment avec une fédération qui porte un projet d’atelier. Soit elles recrutent en interne avec un risque d’échec, soit elles s’appuient sur une équipe qui maîtrise déjà les contraintes. C’est ce choix-là qu’elles font.

BSL — Malgré les tensions, qu’est-ce qui vous pousse à continuer ?

CF : La conviction que la filière gibier a un potentiel considérable, mais qu’elle ne progressera qu’à condition de structurer, clarifier et accompagner, plutôt que d’empiler des règles inapplicables. Et puis il y a un sujet de fond : celui des cadres de coopération entre acteurs publics et privés. Si l’on veut que l’innovation de terrain serve durablement l’intérêt général, elle ne peut pas reposer indéfiniment sur de l’engagement gratuit.

À un moment, les règles du jeu doivent être claires et équilibrées. Dire « nous sommes du public » face à « vous êtes du privé » ne peut pas suffire lorsque les idées et l’expertise circulent déjà. Mon souhait n’est pas d’entrer dans le reproche, mais d’ouvrir ce débat sereinement, pour que l’innovation utile, territoriale et concrète puisse être reconnue et s’inscrire dans la durée.

Laisser un commentaire